Фотографам старшего поколения мой собеседник известен как замечательный и многосторонний фотохудожник. Молодые фотографы его знают как доброжелательного и авторитетного педагога.

Герой нашей новой встречи – Вадим Аркадьевич Качан.

Из цикла «Встречи с легендами».

Фото: Валерий Ведренко

- Первый анкетный вопрос - где родился? Как попал в Минск?

- Родился на Полесье, в деревне Залядынье, Ивановского района, что на Бреcтчине.

Там прожил 11 лет. Потом переехали в Брест.

Мать всегда считала, что дети должны жить лучше, чем родители

(это правило стало путеводным и для меня),

а уже после 10 класса поступил в Минск,

в технологический институт им. С. М. Кирова – это было в 75 году.

Еще работал некоторое время на Севере по распределению.

Мои родители – учителя, мать преподавала белорусский язык и литературу,

а отец – историю и был директором школы.

Оба окончили педагогический институт в Пинске, там же познакомились и женились,

а по распределению попали в эту деревню.

Отец построил дом.

Родители мои были настоящей сельской интеллигенцией.

По быту, одежде… Отец до самой смерти не выходил из дома

без шляпы, галстука и чистого носового платка в кармане.

11 лет детства в деревне и были для меня очень важными.

Представь – с одной стороны непроходимые болота, а с другой – стена леса.

Лес начинался прямо за сараем.

В районный центр – только на тракторе. Дорог никаких.

Воспитывался на легендах-страшилках о змеях,

легендах о зарытых кладах в лесу. Ни электричества, ни радио.

По субботам молодежь собирается на танцы, к кому-нибудь в дом,

поют под гармошку на всю деревню песни.

После войны там была только начальная школа в заброшенной деревенской хате.

Отец собрал собрание, на нем постановили – самим построить школу.

За свои деньги. Что и сделали. Благо стройматериала – леса хватало.

У государства не было взято ни копейки.

Школа стала и клубом, и кинотеатром, и библиотекой.

Осушение болот, радиофикация и электрификация – все это проходило на моих глазах.

В первый класс пошел, когда света еще не было,

по вечерам зажигали керосиновую лампу,

а когда керосин кончался – лучину.

Рядом старшая сестра готовит уроки, отец и мать проверяют тетради,

я рисую, а на стенах двигаются тени.

Уже взрослым, я опять попал в родную деревню.

Это теперь пограничная зона с Украиной.

Все другое… Асфальтированные дороги, кто-то возится возле иномарки во дворе.

И, что удивило – деревня расширилась!

Новые дома стояли там, где раньше было поле.

Мне понравилось, что посередине деревни – березовая роща. Живописно!

Школа выросла. Появился новый кирпичный корпус.

И фамилию отца там помнят.

- А что в Бресте?

В Бресте мы жили в частном секторе.

Первый приход в школу начался с маленькой драки.

Так, наверное, большинство мальчишек завоевывает уважение сверстников.

Так же в начале были проблемы с учебой. Особенно с русским языком.

Двойка за четверть. Русский не родной.

Картинка с детства. Я в деревне – к маме обращаюсь на белорусском

(у нас в доме говорили на белорусском), к другу на полешуцком,

а к маминой подруге-учительнице, стоящей рядом, на русском.

Русским пользовались только в школе.

Правда вспоминается еще одна двойка.

В начале года, на русском, как всегда сочинение « Как я провел лето». Написал. Учительница ставит за него двойку.

«Ты списал! Ты не мог так написать!».

Я даже не обиделся, а совсем наоборот – обрадовался! Значит могу!

Средне закончил школу. Но очень хотелось учиться в институте,

но пока готовился к экзаменам сам заново прошел всю школьную программу.

И единственный из класса поступил.

- Ты знаешь, почему тебя назвали Вадим? Для деревни имя редкое…

- Недалеко от деревни проходил Днепро-Бужский канал.

Отец не плавал. Но случилось так, что он поскользнулся и упал в омут.

Спас его приятель, Вадим. Вот в честь его и назвали.

- В деревне, в молодости – были какие-нибудь события с фотографией?

- В деревне – нет,

а в Бресте у квартиранта был фотоаппарат.

Он давал несколько раз щелкнуть друзей на память,

а когда в студенческие годы ехал с женой на медовый месяц на Нарочь,

товарищ дал «Зенит» с двумя пленками – это был 79 год.

Этот год я и считаю для себя началом. Кстати два снимка из тех пленок

вошли в мою книгу «Фотографии прошлых лет», были несколько раз опубликованы в прессе.

Меня сейчас немного беспокоит, что люди, вроде, много снимают,

но отпечатков нет. Все в электронном виде.

Винчестер полетел - и нет архива!

Напечатанная фотография – это память.

Открываешь альбом – и вспоминаешь, людей, имена, события.

Мои дети сейчас живут не в Минске, присылают в электронном виде фотографии.

Я всегда стараюсь их распечатать и в альбом.

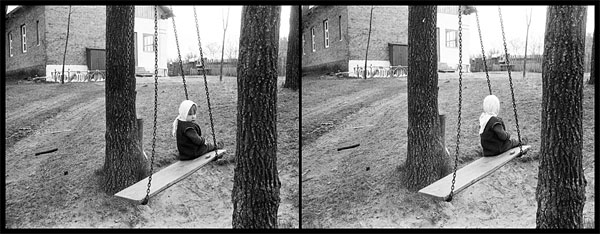

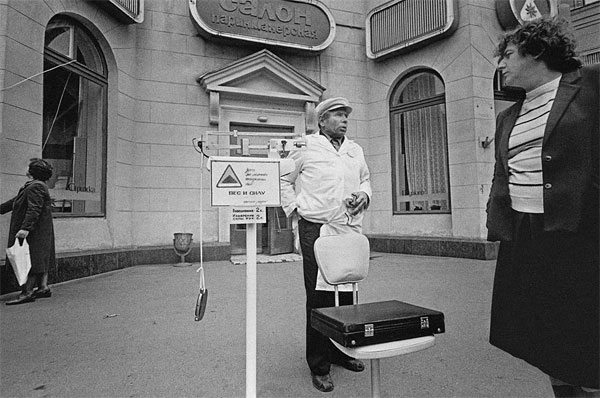

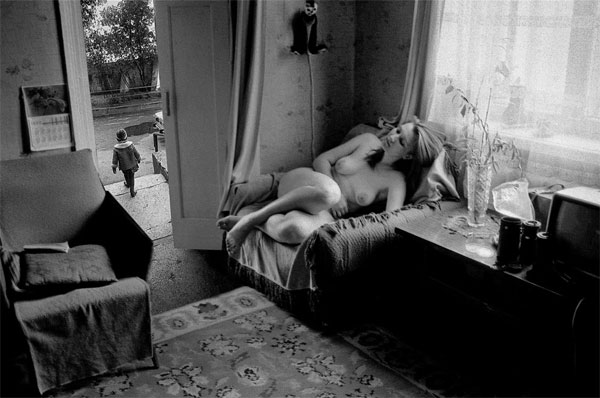

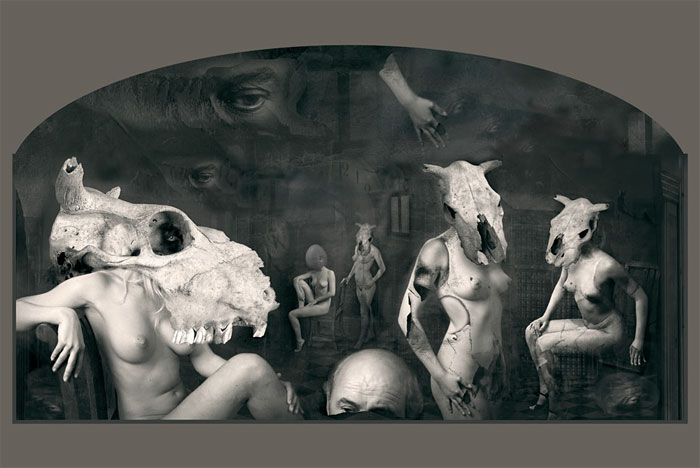

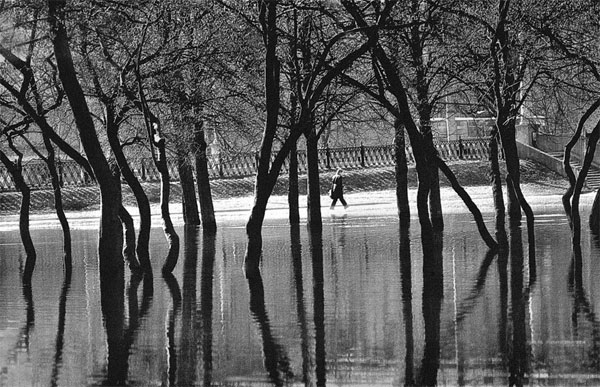

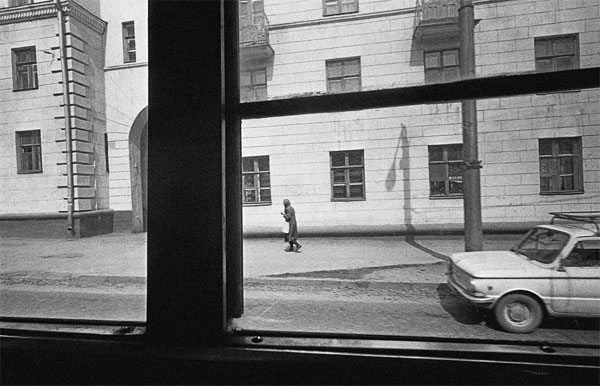

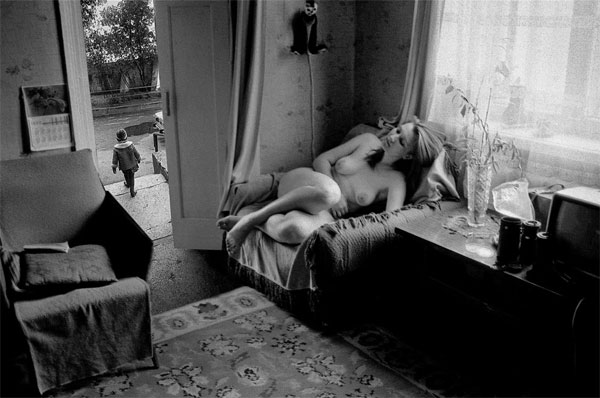

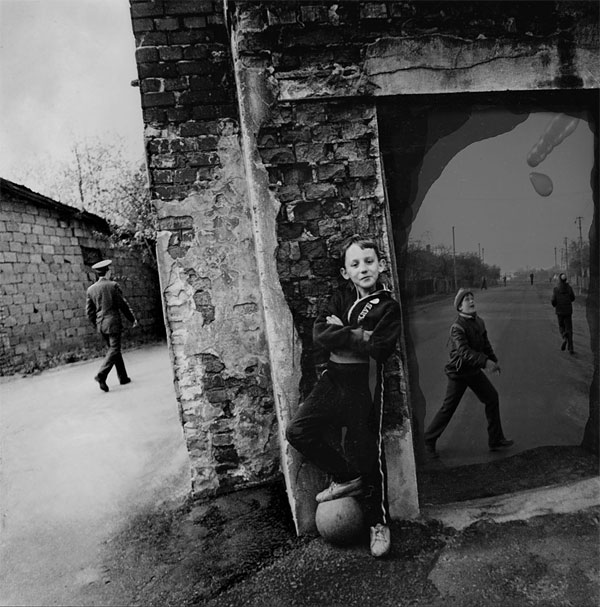

«Настроение», бром-серебрянная фотография, 1985 год

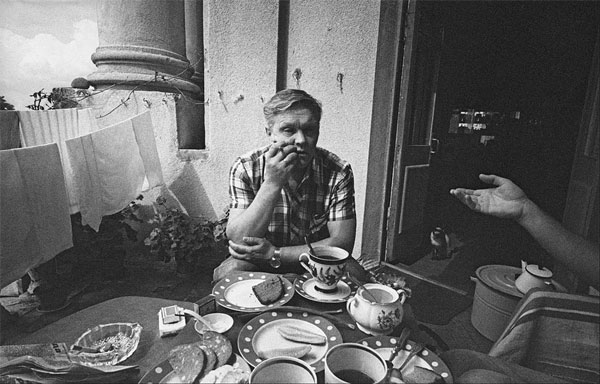

«Камо грядеши», бром-серебрянная фотография, 1986 год

- Когда и как ты подошел к фотографии более серьезно?

- К фотографии пришел уже после того, как отработал по распределению.

Советский Союз, застой…

После института я был на Севере… Потянуло за романтикой

Я, наверное, из тех, кто раскрывается в критических ситуациях.

Мне не нравится когда в жизни вся разложено по полочкам.

Теряется вкус к жизни.

Наверное, поэтому в то время подавал рапорт,

чтобы отправили на войну в Афганистан.

Слава Богу, что военком оказался мужик с головой и ходу рапорту не дал.

Вернувшись в Минск, работал строителем.

Знал, что со временем, если буду себя «правильно вести»,

стану начальником средней руки, появится квартира, машина, дача.

Но скучно все это!

Мне казалось, что жизнь дана для большего.

Мне казалось, что у меня внутри идет какое-то брожение.

Любил рисовать, тянуло писать.

Одно время публиковался в «Знамя Юности».

Там работал молодой, талантливый журналист, сатирик – Павел Якубович,

вел юмористический раздел «Пятница» – вот он несколько раз публиковал мои опусы.

Кстати, желание писать возникало у меня и в настоящее время.

Но по-другому поводу.

Прихватило как-то здоровье, подумалось, а что дети знают

о моей жизни, моих мыслях, переживаниях?

Решил написать мини рассказы для них. Так появилась серия «Пазлы прошлых лет».

Если сложить в едино маленькие сюжеты – вырисовывается картина.

Как-то показал их Максиму Шумилину,

он в 2004 году был журналистом и брал у меня интервью,

только начинал фотографией заниматься.

Ему понравилось, уговорил включить их в фотоальбом «Фотографии прошлых лет». После выхода книги несколько раз на улице подходили незнакомые люди

и благодарили за них. Еще получил приглашение из Москвы стать членом

какого-то Союза писателей.

Писателем себя не ассоциирую. Поэтому отказался.

- Вернемся к фотографии…

В Минске я случайно попал на одну из выставок «Фотографики».

Запало в душу.

Впервые увидел, что технический вид творчества позволяет передать свои мысли.

позволяет передать свои мысли.

Тронуло!

Работа Гончаренко с лошадью и планетой -

всю жизнь передо мной. Лошади, как души людские,

рвутся к свободе во вселенную, в космос! Такая была ассоциация.

В 1989 году выставка к 150-летию фотографии

проходила в Манеже, в Москве, в Центральном выставочном зале.

Там была работа Гончаренко и уже четыре моих фотографии.

Недавно вышел альбом фотоклуба «Мiнск», там опубликован этот снимок

и еще Метелицы «Мальчик с гусем».

Мне он тоже тогда понравился! Как о моем детстве!

Так вот, увидев выставку «Фотографика».

Понял – мое!

Стал думать – куда пойти, что бы научиться.

Фотоклуб «Мiнск» отбросил сразу.

Там одни мэтры – куда уж мне!

Еще толком фотоаппарат не умел держать в руках.

В газете «Вечерний Минск» существовал одноименный фотоклуб.

Решил, что газетчики – народ попроще,

пришел туда и, что удивительно, меня приняли,

мало того, опубликовали пару снимков с Нарочи.

Да, к слову, в 1989 году на последней «Фотографике» были уже

и мои, выполненные в соавторстве с Евгением Залужным, фотографии

- Можно подробнее об этом фотоклубе?

Что это была за структура? Кто руководил?

- Во-первых, у клуба была своя галерея,

в стенах редакции, в коридоре и в фойе.

Наверное, единственная публичная фотогалерея в Минске в то время.

Рам не было, фотографии размещали между 2 стекол.

Помещалось около 40-45 работ.

Торжественных открытий, речей тоже не было…

Были кофе и сигареты и разговоры до утра.

У клуба в газете была своя рубрика, где публиковались наши снимки.

Руководил клубом Когутенко Владимир Иванович.

Сам он работал начальником цеха на заводе, а от газеты – фотокор Юрий Захаров.

Выставки проходили раз в 1-2 месяца.

Членами были, (многих и не помню уже) – это Павел Левченко, Евгений Залужный,

Владимир Быковский, Леонид Левшинов, Андрей Щукин… Сергей Брушко бывал.

- Была у клуба направленность? Концепция?

- Первое – фотография, хорошая фотография.

В основном – документальная, без официоза и пропаганды,

но со смыслом, со своей историей, а не что вижу, то пою.

Это основное.

К примеру, со своими монтажами я часто не вписывался.

Коллекция клубных работ долгое время хранилась у Когутенко в подвале,

а однажды подвал затопило и все фотографии пропали.

У меня осталось несколько фотографий Павла Левченко, Евгения Залужного

и Владимира Быковского. Думаю передать в музей.

Владимир Быковский рано ушел из жизни.

Иногда доводилось выполнять задания редакций и не только «Вечернего Минска»

Это вырабатывало ответственное отношение к фотографии,

появлялся профессионализм.

Работа должна быть выполнена, во что бы то ни стало.

Для этого надо хорошо владеть ремеслом.

Учились в клубе передавать в снимке то, что чувствуешь, а не только то, что видишь.

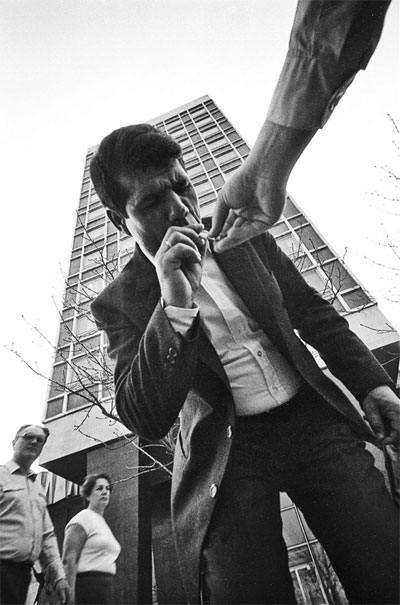

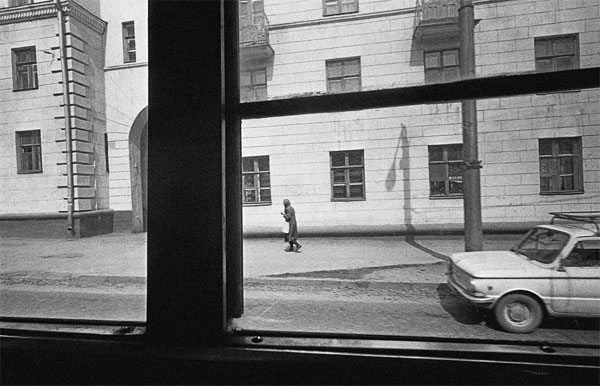

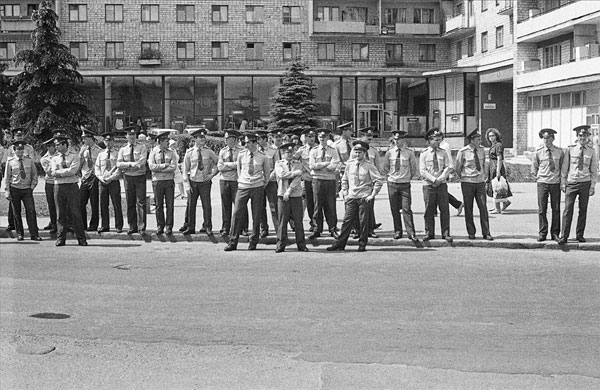

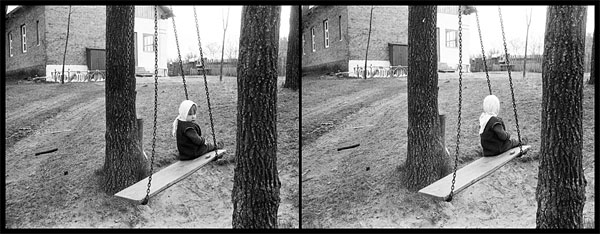

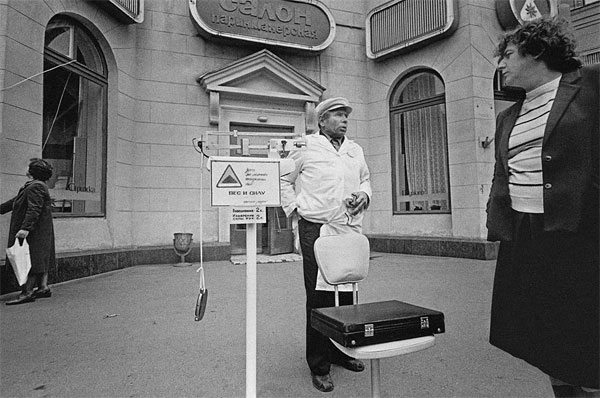

«Движение», бром-серебрянная фотография, 1986 год

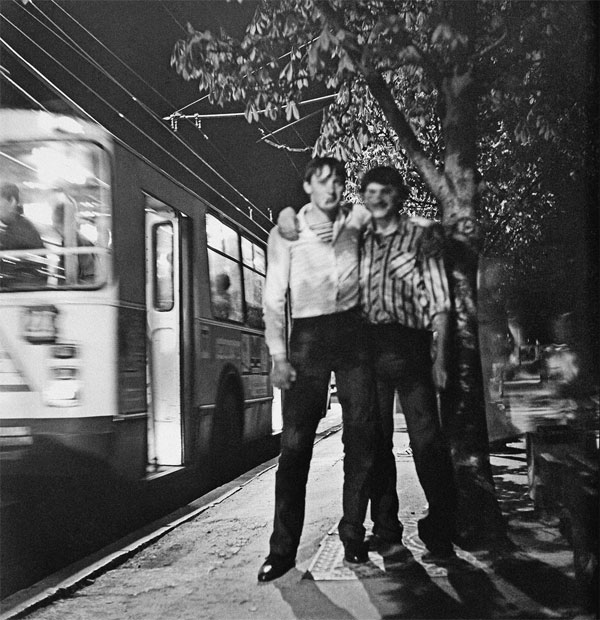

Из серии «Остановка на Немиге», бром-серебрянная фотография, 1986 год

Из серии «Электричка Минск-Молодечно», бром-серебрянная фотография, около 1986 года

«Незнакомка на улице», бром-серебрянная фотография, 1987 год

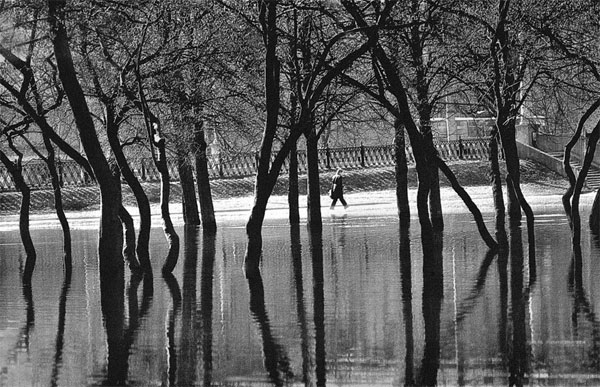

«Весна», бром-серебрянная фотография, 1983 год

«Перестройка», бром-серебрянная фотография, 1986 год

Никто не вел занятия специально. Собирались в кабинете фотокоров.

Курить можно было, что мне импонировало.

Обстановка была очень хорошей, творческой.

Это очень важно!

Там впервые услышал о понятии «золотое сечение»,

попросил, чтобы объяснили, что это такое?

Объясняли, показывали (сейчас подозреваю, что и сами толком не знали).

Я ничего не понял из их объяснений, ребята плюнули и сказали:

«Вадим, ты лучше снимай!».

Может и хорошо, что не было заученности,

академические знания иногда могут погубить самобытность автора.

Одно время своих дочерей водил к известному художнику

и преподавателю Ришарду Маю.

Он учил и учит детей живописи.

Очень мне нравился его подход – дети приходят на занятия,

он ничего не говорит, не объясняет, что им делать.

Дети сами берут лист бумаги и рисуют.

Они сами творят. И хорошо творят!

Он считает, и я с этим согласен, что творческая личность сама проявит себя.

Но создать условия для этого – задача преподавателя.

Насчет фотоклубов. Беда некоторых в большом количестве членов.

Это иногда гибельно.

И начинаются объединения в группы единомышленников.

Это нормально! 3-4 могут быть единомышленниками,

а 10-15 – уже нереально.

Нас в клубе было меньше десяти.

-А выставки?..

- Было несколько выставок и вне редакции,

когда почувствовали, что уровень поднялся и можно выйти в люди.

Любая выставка – это очень важное событие для автора, даже сейчас, когда за плечами более 150 коллективных, в том числе и международных выставок и больше двух десятков персональных в семи-восьми странах – волнуюсь.

Первой, была, к примеру, выставка в кинотеатре «Москва», коллективная.

Нужно не забывать, что выставка, прежде всего, для простого зрителя.

Помню, выставлялись еще в кинотеатре «Октябрь»,

а в доме отдыха «Юность» была записана телепередача о нас.

Была еще выставка двух авторов – меня и Евгения Залужного.

Общий документальный проект «Фототандем» и тоже в кинотеатре «Москва».

Выставка требует как моральных, так и материальных затрат.

За все время участия в них я только несколько раз получал материальную выгоду.

Когда была персональная выставка в Варшаве,

в предаукционных выставках – несколько раз покупали работы,

и когда работы показывались на празднике города 2003 году

на площадях Независимости и Октябрьской.

Но вернемся к тому времени.

После первой выставки мне передают слова Ришада Мая,

мол, по моим работам можно учиться композиции.

У меня выросли крылья – хотелось творить и творить!

И о критике – словом можно подрезать крылья любому.

Нужен такт. Ведь художник очень раним.

Я стараюсь видеть в чужих работах, прежде всего то хорошее, что мне нравится в них.

И стараюсь ему об этом сообщить.

- А как ваш «документальный проект?»

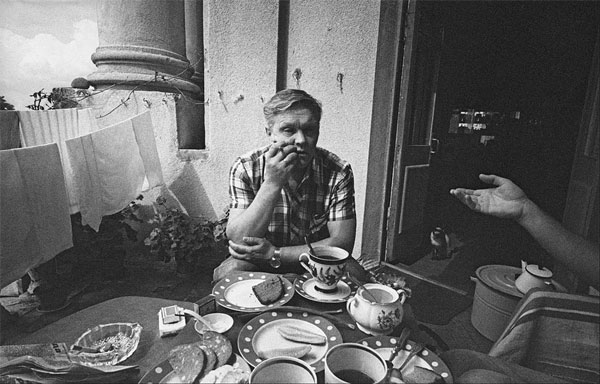

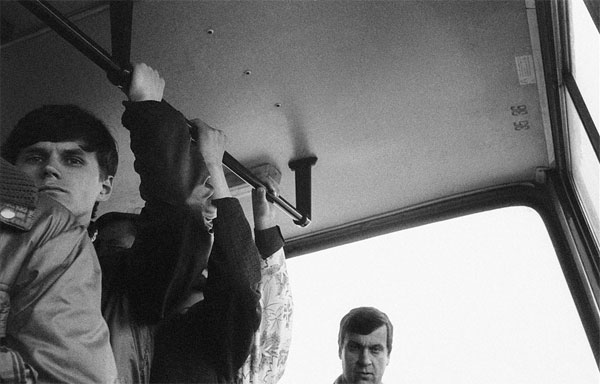

- Мы с Евгением Залужным работали над проектом «Фототандем».

По сегодняшним меркам мы подошли очень грамотно -

сразу разработали то, что сегодня называется концепцией.

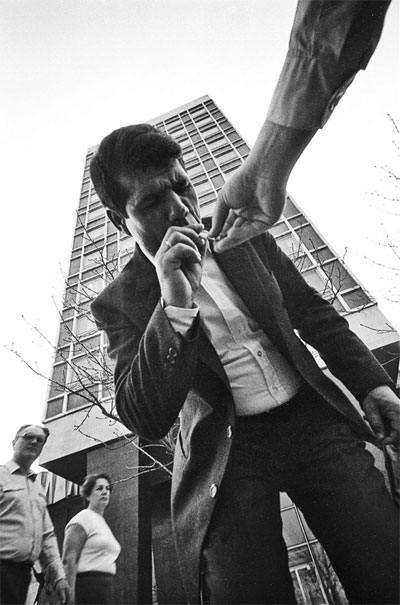

Это была документальная фотография с человеком в центре внимания.

Но не знаковое событие, а повседневность городской жизни.

Сейчас это называется стрит-фотографией

Человек идет по улице и это уже не повторится никогда.

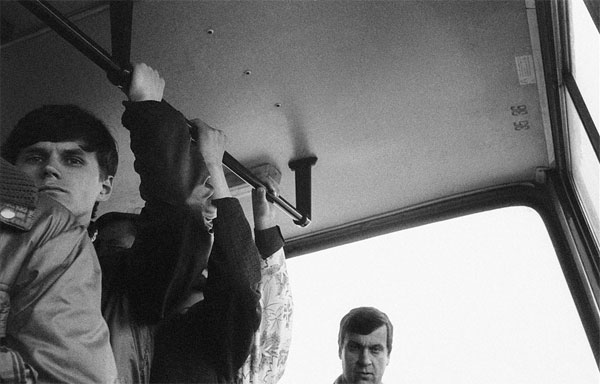

Человек едет в электричке…

Нам хотелось проникнуть в жизнь.

Я снимал ФЭДом, объектив 20 миллиметров.

Эффект присутствия был поразительный!

Из серии «Фототандем», бром-серебрянная, фотография 1987 год

Из серии «Фототандем», бром-серебрянная, фотография 1987 год

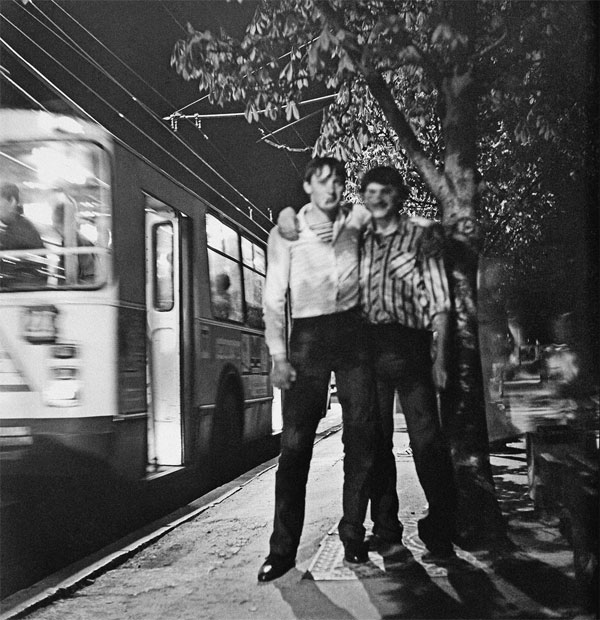

Из серии «Фототандем». В трамвае. Бром-серебрянная фотография, 1987 год

Из серии «Фототандем». В трамвае. Бром-серебрянная фотография, 1987 год

Из серии «Фототандем». В трамвае. Бром-серебрянная фотография, 1987 год

Тогда был информационный вакуум.

Информации о мире у нас не было, мир, казалось, заканчивался Брестом.

Луна ближе, чем США.

Источники информации, какие были? «Советское фото»,

«Чешское ревю», иногда немецкий журнал «Фотография». Все.

Нам часто приходилось заново открывать велосипед.

Сейчас интернет и наоборот – очень сложно тем, кто начинает свой путь,

разобраться в потоке информации, отделить хорошее от плохого.

Выкладывают в интернете много фотографий,

но большинство работ – ни о чем.

- Может это она и есть – простая жизнь?

- Простая жизнь – это уже о чем-то.

Фотографии Брессона просты!

Но они гениальны, в каждой своя история, свой смысл.

Там каждое пятнышко, все между собой взаимосвязано. Единство!

А сейчас, в большинстве работ, что вижу в интернете,

ничего не срастается, не получается истории.

- А где снимали проект?

- В Минске в основном.

Женя еще снимал в Москве, т. к. собирался тогда поступать во ВГИК.

Интересные кадры – перестройка началась… Это 87 год.

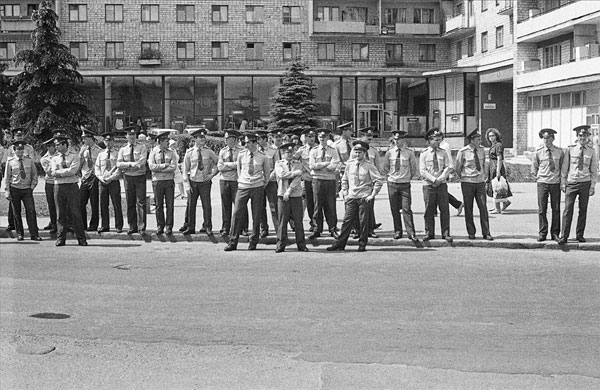

Помнится первый праздник города.

Из серии «Праздник города 1987», Минск, 1987 год

Из серии «Праздник города 1987», Минск, 1987 год

Из серии «Праздник города 1987», Минск, 1987 год

Из серии «Праздник города 1987», Минск, 1987 год

Из серии «Праздник города 1987», Минск, 1987 год

Из серии «Праздник города 1987», Минск, 1987 год

В воздухе предчувствие перемен.

Отснял несколько пленок, проявил и забыл об их существовании на добрых 20 лет.

В 2007 в институте Гете состоялась выставка этих работ.

Фотография иногда должна отлежаться.

У меня так получается, что до 87 года шло накопление.

Пик творческой активности произошел как раз тогда, когда началась перестройка.

В это же время я стал заниматься монтажами.

Это сейчас – компьютер хоть на колени, хоть куда – никому не мешаешь.

А тогда – днем работа, остаются только ночи.

Я помню, с каким трепетом готовишься к печати.

Жена до сих пор не знает, сколько уходило денег на фотобумагу

и другие принадлежности…

Пленка покупалась в рулонах по 300 метров, так дешевле.

Умудрялся впихивать в кассету пленки на 40,

а то и больше кадров, вместо привычных 36!

Сейчас говорят – много снимают на цифру.

Но ведь и тогда, чтобы получить хороший кадр на пленке,

снимать надо было не меньше!

На любую хорошую съемку уходило порядка 3-4 катушек, а то и больше.

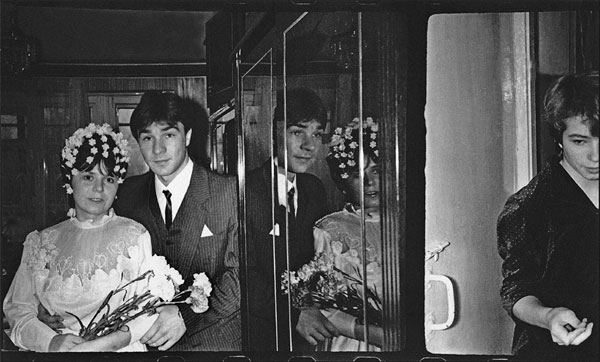

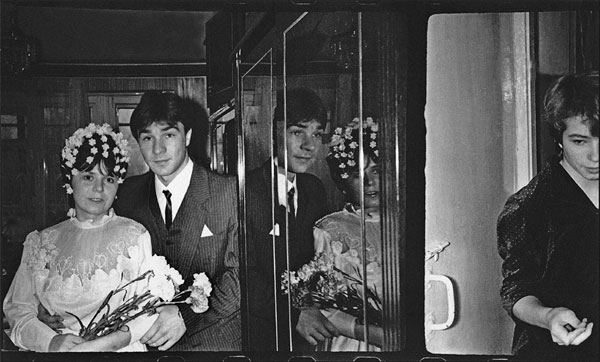

Первая осознанная серия монтажа у меня выполнена

на основе документальной фотографии – свадебной.

Был на свадьбе у родственников в Гомеле.

Вспышка – «в лоб», широкоугольник, снимал ФЭДом, объективы 20 и 35 мм.

Мог снимать, не глядя в видоискатель.

Границы кадра чувствовал.

Когда печатал фотографии, у меня сломалась прижимная рамка.

Решил использовать фирменное овальное паспарту.

Где-то я не так сдвинул пленку, поставил в увеличитель -

и вижу, кадр взаимодействует с соседним. Новая реальность.

Фантастика! Совершенно что-то другое получилось!

Так и родилась серия «Свадебные мгновения».

Из серии «Свадебные мгновения», Гомель, 1987 год

Из серии «Свадебные мгновения», бром-серебрянная фотография, Гомель, 1987 год

Из серии «Свадебные мгновения», бром-серебрянная фотография, Гомель, 1987 год

К слову, молодожены увидели фотографии через 20 лет

в книге «Фотографии прошлых лет», они и развестись успели!

Дальше стыковочные монтажи делал осознанно.

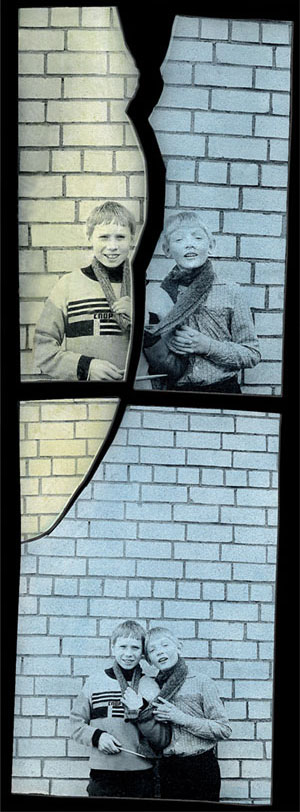

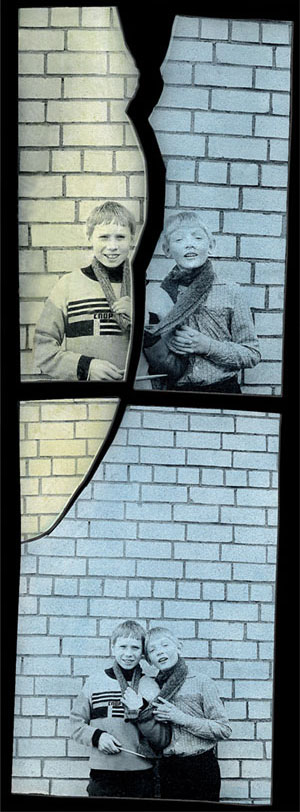

Уже в 89 году Залужный снял интересную серию

Снимал он детский дом. Это были отличные работы.

Меня тоже пригласил на съемку, но я смог выдержать только один день.

Было больно смотреть на детей, в их глаза, они в каждом пришедшем

видели своих папу и маму.

Отснял я только одну пленку, а когда проявлял, пленка порвалась.

И получилось – на одном кадре два мальчика рядом,

а на соседнем – разрыв между ними появился…

Видно, один – обычный парень, а второй – нет, другой.

«Предчувствие судьбы».

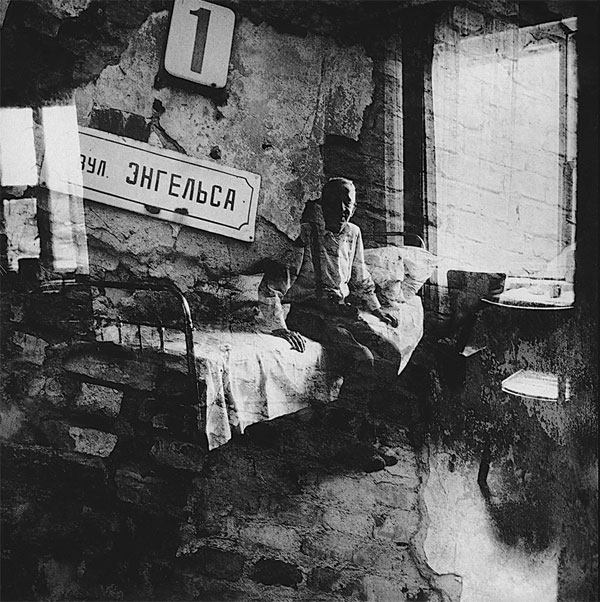

«Предчувствие судьбы», бром-серебрянная фотография, акварель 1989 год

Сам бы так не сделал специально!

Следующая моя серия монтажей – тоже стыковочный монтаж.

«Ассоциации» называется.

Снимал не только на узкую, но и на широкую пленку.

Снимал камерой Zeisis Ikon, 30 годов. Хорошая камера.

Отдал в починку в конце восьмидесятых, до сих пор не получил обратно!

Размер кадра – 4,5*6. Маленькая, компактная…

А так у друзей брал среднеформатные камеры – Киев, Салют…

Как-то в электричке «Киевом» снимал,

объектив большой – фишай, камера большая…

- И как люди реагировали?..

- В целом относились лояльно.

Нормально, шуткой, улыбкой…

Я обычно сначала снимал, потом объяснял.

Хотя, бывало всякое. И в КГБ в Бресте забирали…

Снимал на улице Советской – в центре города.

Это опять 87 год, а может и 85….

Подходят ко мне двое в штатском, показывают удостоверение.

Провели в областное управление КГБ, расспросили, что и зачем снимаю.

Рассказал. Показал удостоверение клуба «Вечернего Минска»,

со словом «Пресса» на обороте. Это выручало. Но пленку засветили.

Хотя к прессе тогда относились уважительно.

Оказывается, в центре города в Бресте стоят старые дома,

где удобства только во дворе…

И, мол, «в империалистической, английский прессе

такие фотографии из жизни СССР публикуются, мол,

дискредитация советского строя…».

Пропаганда, одним словом.

Если в восьмидесятые снимал в основном в «открытую»,

то сейчас чаще использую метод скрытой камеры.

Так снималась серия «Люди Египта».

Вначале пробовал как прежде – не таясь.

«Бакшишем» замучили, не то чтобы мелочи жалко,

время терялось на объяснения.

Поэтому фотоаппарат с широкоугольником на шею,

в карман дистанционное управление, руки в брюки.

Подходить можно вплотную. Народ слышит щелчок, а кто снимает непонятно,

остается делать вид, что тебя здесь нет и ты знать ничего не знаешь.

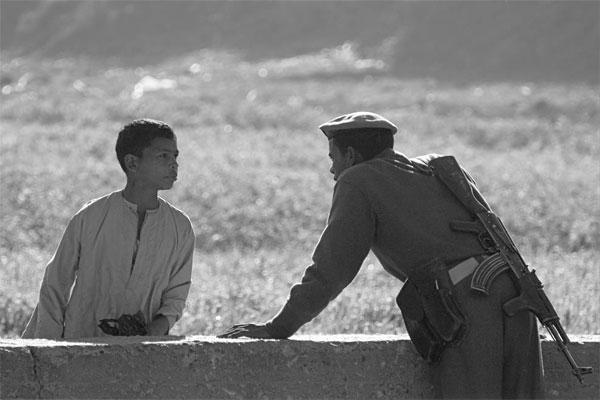

Или пользовался телеобъективом.

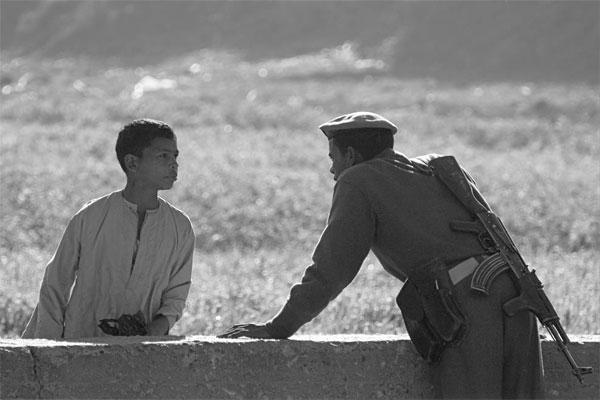

Однажды сменил объектив, поднял фотоаппарат, чтобы проверить и вижу,

что мальчика задерживает полицейский. Снимаю.

Из серии «Люди Египта». «Вызов», снимок 1, цифровая фотография, 2004 год

Из серии «Люди Египта». «Вызов», снимок 2, цифровая фотография, 2004 год

Один из лучших моих снимков.

Приехав на отдых в Египет, понял, что-то не то в нашем мире.

На пляже роскошь отелей, в стране разруха и голод.

Снял что мог увидеть.

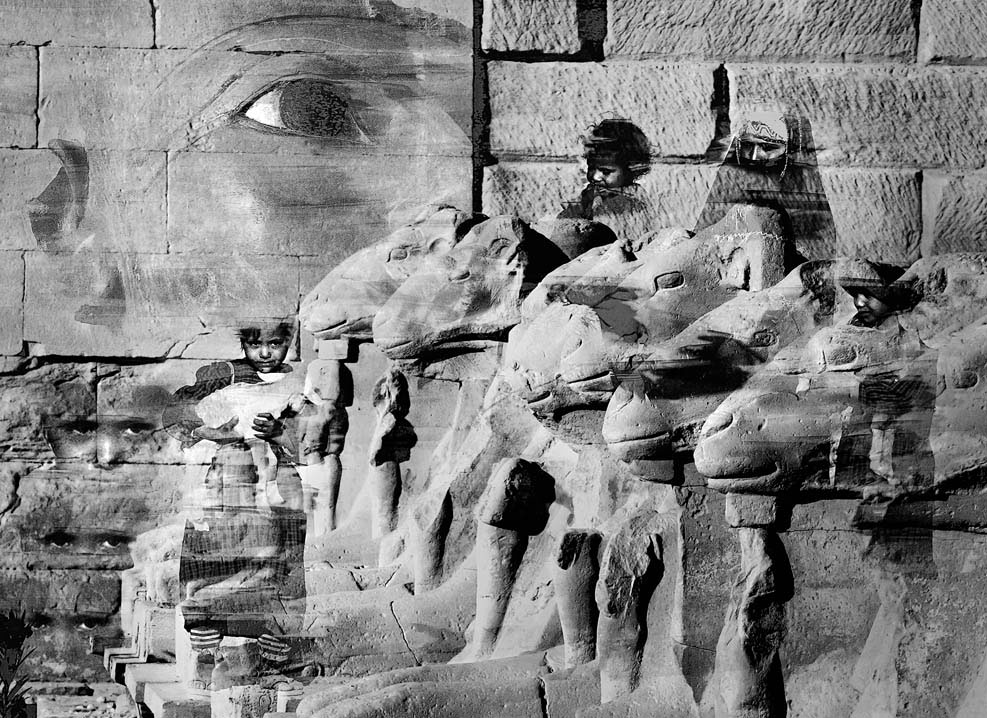

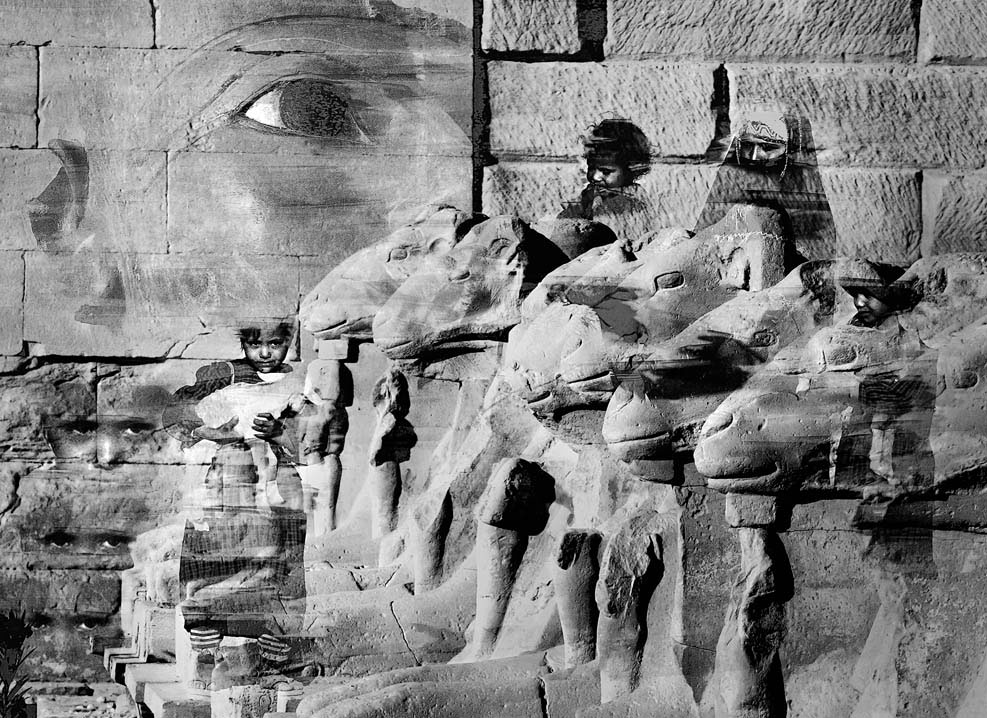

Из серии « Египетские фантазии», снимок 9, цифровая фотография, 2004 год

Из серии « Египетские фантазии», снимок 7, цифровая фотография, 2004 год

Из серии « Билборды Египта», снимок 4, монтаж, цифровая фотография, 2004 год

Судьба у серии хорошая, выставка в нашем Национальном художественном,

с каталогом, часть работ показано в России -

в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Тюмени,

В Литве и Польше выставлялась монтажная половина серии.

Еще публикация в российском фотожурнале «Фотомагазин» (шесть страниц),

призы, дипломы и первое место в международном конкурсе в Киеве.

Так что посмотреть их могло большое количество народу.

- А как с монтажами?

- Монтажная работа…

Она происходит в тебе независимо от тебя.

Ты чувствуешь, что накапливаются какие-то ощущения.

Ищешь знаки, символы, соединяешь их, чтобы всем этим

выразить на снимке свое чувство.

Была серия с Верхним городом, уже разрушенным на тот момент.

Я ходил туда с самого утра, когда еще только светало.

Руины… Настроение всему этому соответствовало.

Я стал снимать уже так – кадр снимаю,

а следующий пропускаю, перематываю,

При проя-е получается пустая пленка,

вставляю туда, то, что считаю нужным.

Хотелось создать определенный контраст,

разговор одной части с другой.

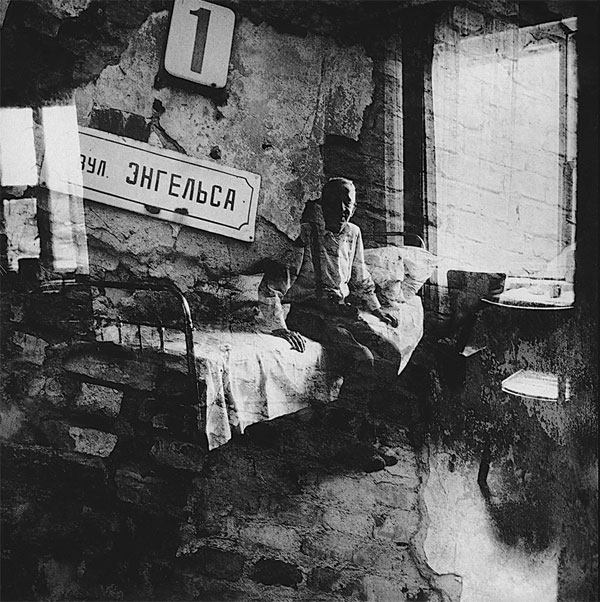

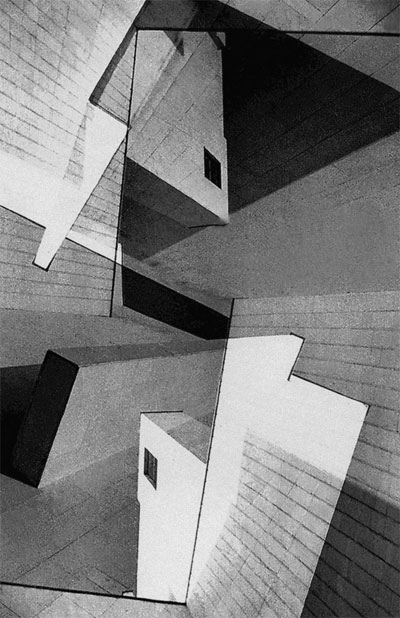

Из серии «Асоциации» снимок 1, бром-серебрянная фотография, 1987 год

Из серии «Асоциации» снимок 2, бром-серебрянная фотография, 1987 год

«Вечерние фантазии», бром-серебрянная фотография, 1987 год

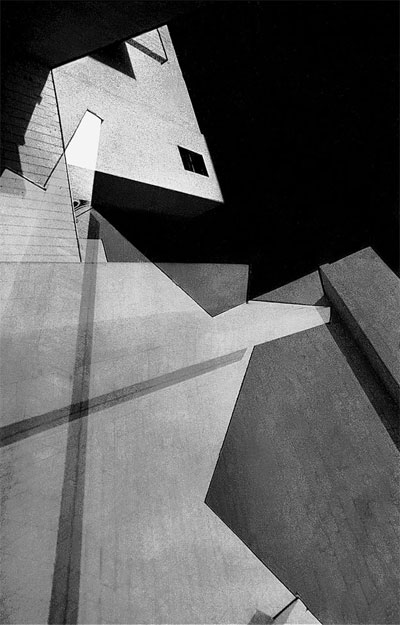

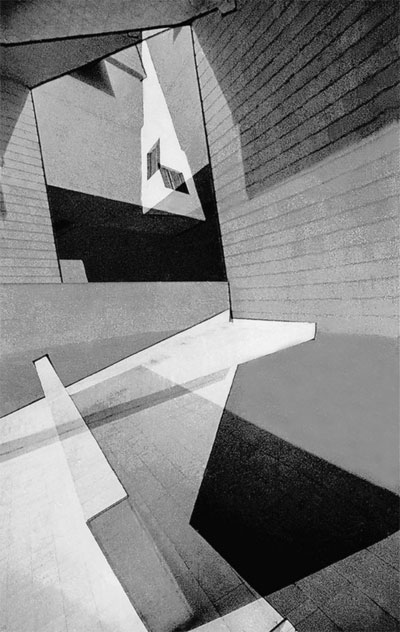

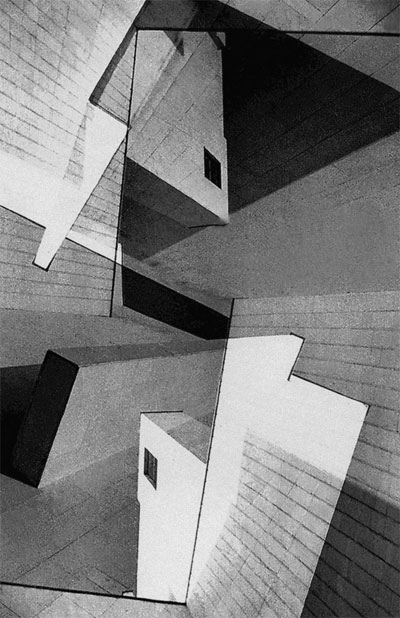

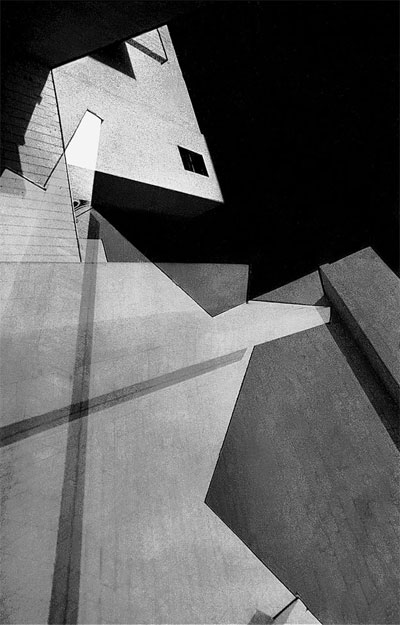

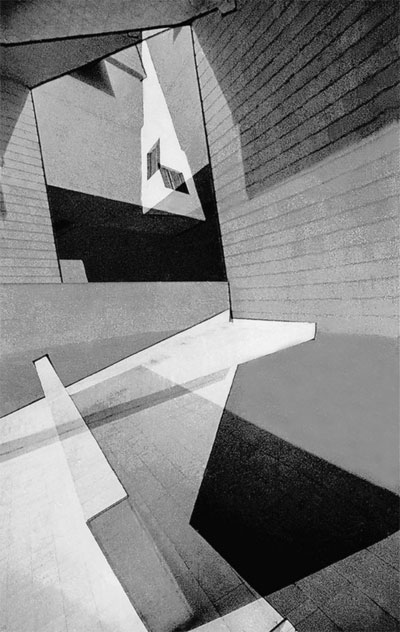

Была еще серия, архитектурная съемка, широкоугольником.

Фотографировал театр музыкальной комедии в Минске.

По тем временам здание было очень современным.

Я решил сделать серию «XX век» и для этого использовал его.

Снимал с учетом того, как я буду дальше делать с фотографией.

Когда знаешь «что» – воплощать уже проще.

Снимал со светофильтрами… В монтаже – наложение двух негативов.

В итоге линии накладываясь создавали свою реальность.

Из серии «Рождение композиции-2», бром-серебрянная фотография, 1987 год

Из серии «ХХ век», снимок 2, бром-серебрянная фотография, 1987 год

Из серии «ХХ век», снимок 3, бром-серебрянная фотография, 1987 год

Работы из этой серии были на выставке к 150-летию фотографии в Манеже в Москве.

Тогда же начал делать более сложные монтажи.

Работал и с обнаженной натурой.

Я начал вытравливать на негативе ненужные элементы.

Особенно сложно на 35мм пленке.

Процессы все эти происходили в ванной комнате, ночью.

Печатал, ложился спать на пару часов, можно сказать изнурял себя,

в голове туман, все делается автопилотом.

C утра уже первым делом бежал в ванну смотреть, что же там получилось.

Потом на работу.

Иногда брал во время сушки акварель и выделял какие-то фрагменты.

Эти работы я в Клуб не носил.

Один раз принес, увидел прохладное отношение и больше не показывал.

Выставлять их тоже нельзя было – обнаженка, табу.

Делал для себя, потому что не делать не мог.

«Фрески старого дома», бром-серебрянная фотография, акварель 1989 год

- Но это старая технология…

- С этой разукраской есть интересный случай.

Был у меня Богдан Конопко, известный французский фотограф польского происхождения.

Оказалось, что он в то же время делал, то же самое,

хотя в тот момент у нас никакого контакта не было.

Был у меня в гостях и еще один польский фотограф - Кшиштоф Гералтовский, познакомил нас Юрий Васильев.

Гералтовскому глянулись монтажные фотографии из «Внутренних миров».

Попросил подарить одну в коллекцию.

Взамен он мне портрет Станислава Лема.

Результат встречи – приглашение от Польского союза фотохудожников

на фестиваль «Варшавское лето».

70 работ в трех залах в центре Варшавы в «Старом Месце».

- Среди монтажных работ мне нравится больше остальных одна работа.

Называется «Сопричастность», так она озаглавлена в альбоме.

Как она получилась?

«Сопричастность», 1987 год / 2003 год

- Сложно сказать…

Эта работа компьютерная, на основе негативов 80-х.

Когда работал над книгой «Фотографии прошлых лет»,

я словно вернулся, погрузился с головой в то время.

Я помнил, что я хотел сделать эту работу на бумаге,

но тогда технических навыков не хватало.

А здесь получилось…

Сложно сказать, как все рождается.

- А как тебя узнали в Москве?

- В Москве мои работы выставлялись раза четыре.

В 80-х в Манеже в ЦВЗ к 150-летию появления фотографии

и в Доме художников в «Новой волне»,

в наше время в Доме журналистов на Гоголевском бульваре

и персональная выставка в галерее «Фотосоюз» Союза фотохудожников России.

А первый раз было так…

Как-то уехали в отпуск по Волге с женой.

Перед этим неделю решили пожить в Москве, у знакомых на Старом Арбате.

Где-то прочитал объявление, что Агентство Печати и Новости формирует выставку к юбилею фотографии.

Взял папочку со своими работами и пошел в АПН.

Захожу, а вид у меня еще тот – шорты, кроссовки, майка, бейсболка,

черные очки, ноги и грудь волосатые, папка под мышкой.

Кругом все в строгих костюмах, с галстуками.

Милиционер с табуретки чуть не свалился, увидев меня,

но узнав, куда и глянув паспорт – пропустил.

Показал фотографии какой-то дородной женщине, она, мельком глянув на них,

сказала поджав губы: «Такие фотографии нам не нужны!».

Я привез монтажи…

«А может, покажете тому, кто разбирается?».

Терять-то уже нечего.

Да и Перестройка…

Она, пожав плечами, взяла мою папку, ушла куда-то минут на 20.

Возвратилась и говорит: «Может, чай-кофе хотите?»…

В итоге, были отобраны 4 фотографии из серии «ХХ век».

Я приезжал на выставку – это было грандиозное событие,

показывалось все лучшее, что было на территории бывшего СССР

со времени появления фотографии, по мнению организаторов, конечно.

Карелин, Наппельбаум…

Современная фотография – в отдельном зале.

Персональную выставку «Фотографии прошлых лет» в 2006,

в галерее ФотоСоюз помогала комплектовать Светлана Пожарская -

фотограф, автор книг по фотографии.

Была она и в Минске у мня в гостях, подарила свою книгу.

Купила для себя фотографию из серии «Прогулки по городу», из туманов.

Я бы и так подарил. Но она хотела именно заплатить.

Выставка потом перекочевала в музей фотографии в Нижний Новгород,

потом в Казань. Но проходили они без моего участия. Болел.

В конце 80-х в Минске начали выставляться студийцы,

которых вел Валерий Лобко.

В одной из них, «Форум коллекций» в здании ВДНХ участвовал и я.

Пригласили меня и Залужного.

- Как познакомились с Лобко?

- Как-то сложилось само собой.

У меня же квартира была скорее как проходной двор.

Жена до сих пор вспоминает…

Молодые были, общались много.

С Аркадием Бирилко встречался.

Студийцы Лобко бывали. Меня они приглашали в Москву, …

Примерно в то же время мне позвонил Лобко

и сказал, что будет издаваться «Фотоманифест» в США,

попросил принести работы.

В книгу попали 2 фотографии. За что ему очень благодарен.

«Красный закат», черно-белый вариант, бром-серебрянная фотография 1990 год

«Воспоминания о будущем», черно-белый вариант, бром-серебрянная фотография, 1990 год

Уже после этого он проводил набор в студию,

я пришел, он сказал: «Вадим, тебя уже нечему учить – ты состоявшийся автор».

Дал секретный рецепт чудо-проявителя.

А так контакта у нас не было.

Несколько моих работ выставлялись в Дании, США.

Однажды на первое мая в 90-91 годах в подземном переходе

вручили газету «Свобода».

Она тогда нелегально издавалась, небольшой формат.

Открываю на первой странице мой монтаж «Красный закат» и подпись Вадим Качан.

Еще был СССР.

Ну, думаю – придут.

Не пришли. Союз развалился.

Монтажей печатал несколько дублей, раздавал знакомым, друзьям.

Наверно от них попали.

Фотографии уже жили своей жизнью.

Но мне на тот момент уже было все равно, я ушел из фотографии.

Часть 2

- Что значит все равно??

- Сам часто думаю, почему это произошло?

Наверное, потому, что пик творческой активности

пришелся на тот период, когда фотография перестала быть востребованной.

Особенно моя, монтажная.

Перестройка, нищета, посылки из Германии с гуманитарной помощью…

Плюс возникли финансовые сложности.

Уже начали появляться кооперативы.

А возможно, я высказал на тот момент все, что должен был сказать.

- Что ты вкладываешь в понятие «востребованность»?

- Когда их покупают.

Одно дело потребность духовная.

Другое дело – когда заработки небольшие,

большую часть зарплаты тратишь на фотографию,

а у тебя семья, двоих детей надо поднимать. Мама умерла…

Все это сложилось и решил уйти из фотографии.

И уйти полностью в бизнес.

Тем более, что предложение поступило.

У меня ведь было, тогда, как бы две жизни – одна во время работы, официальная,

вторая – после работы, фотографическая.

По тем временам был неплохой карьерный рост.

Был комсоргом, председателем профкома, членом обкома комсомола…

Другая жизнь! Бюрократ! Без пяти минут номенклатурщик.

Потом – на производстве начальник участка, начальник производства.

Затем – директор строительной компании.

Даже когда получил книгу «Фотоманифест» – не испытал должной радости,

Знал, что уйти от искусства сложно.

Решил покончить радикально – все выбросить.

И первым делом все негативы, фотографии сложил в мешки, собирался на свалку выкинуть.

Почти два мешка…

Пришел Евгений Залужный и говорит – положи все на антресоль.

Пусть лежит. Кушать не просят.

Подумал, подумал – так я и сделал.

Сохранил то, что считал нужным.

Остальное – выбросил. Теперь жалею. Особенно негативы.

Фотоаппаратуру отдал Жене.

Когда вернулся в фотографию -

еле-еле выпросил у него свой фотоаппарат обратно!

Молодец, вернул, спасибо!

Когда делал свои монтажные работы, знал, что они многим не понравятся, знал что ценность фотографии в документальности.

Знал, но не мог не делать.

Конъюнктура может убить любого художника.

Многие «погибли» благодаря этому.

Делая те работы, которые всем понравятся.

Надо делать то, что чувствуешь.

Если, конечно, дано Богом.

- Сейчас много курсов, школ…

Способны ли они заменить системное обучение фотографии?

- Несистемного обучения не бывает.

Не знаю как на других курсах, а там где я преподаю,

ученики получают знания и по формальной композиции,

цветоведению, истории фотографии, получают практические навыки съемки

как в студии при искусственном освещении, так и на улице и многое другое.

То есть система.

Нельзя заставить, научить творить, это желание должно быть внутри ученика.

Можно научить передавать свои мысли и чувства.

Учу ремеслу, и учу творческому подходу.

Кроме творческой фотографии существует и потребительская.

Свадебная, рекламная, стоковая и т. д.

Это тоже надо уметь делать.

Выбор – все равно за личностью.

Почему люди становятся известными в фотографии уже в зрелом возрасте?

Потому что они уже становятся личностями.

У меня внутри уживаются вместе и любовь к документальной съемка, и монтажу.

Для меня это не предмет спора, главное, что сказано в снимке.

- Мы остановились на том, что с фотографией ты расстался.

Сколько времени период этот продлился?

- 13 лет.

- А что послужило толчком к тому, чтобы вернуться?

- В 2000 году я переехал в квартиру на Карла Маркса.

Много пустых стен.

Сразу запросилось на них что-нибудь повесить.

Вспомнил о своих фотографиях – они уже в коробке на чердаке на даче лежали.

Привез коробку, оформил – повесил.

В гостиной не хватало классического натюрморта а-ля Иван Хруцкий.

Прошелся по галереям – не нашел.

А Евгений Залужный снова активно занялся фотографией,

Позвонил ему. У Жени уже был Olympus 5-мегапиксельный.

Пригласил в гости, а сам на Комаровском рынке купил фрукты.

Снимали в комнате, без света при свечах.

Первый кадр вроде получился. Второй натюрморт снимал уже без Жени,

самостоятельно. Напечатал на холсте, натянул на подрамник.

Хорошо легла фотография в интерьер.

Здесь, в подъезде музей-квартира Петруся Бровки, там работал Юрий Елизарович.

Он увидел эти фотографии.

Ему понравилась манера, техника.

Пригласил Владимира Парфенка, руководителя галереи НОВА.

С ним знаком еще с восьмидесятых.

Они вдвоем уговорили меня старые монтажные работы

показать в галерее НОВА, но в новой подаче.

Я их отсканировал, напечатал снова на холсте в большом размере, где-то 1,0х1,80м.

Не знал, тогда во что ввязываюсь.

В 2003 году печать на холсте производилась только водорастворимыми красками.

Я же сам еще толком компьютером не умел пользоваться.

Попросил одного студента отретушировать мне работы.

В итоге, ретуши практически не было.

Когда напечатали – мне пришлось брать краску, тушь

и месяца два ретушировать, как в старые добрые времена – кистью.

Каждый день, с 7 утра, три месяца каторжного труда.

В результате – выставка «Осколки»в галерее Nova.

И все пошло по второму кругу.

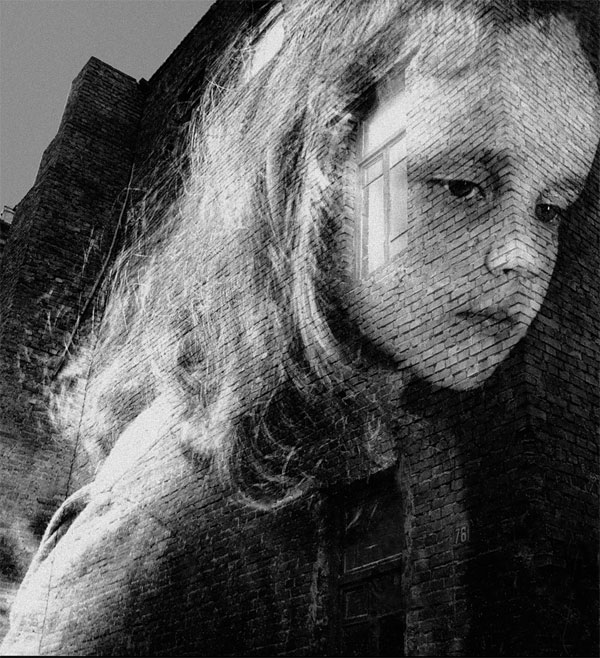

Из серии «Воспоминания старого дома», снимок 2, бром-серебрянная фотография, 1987 год

«В 21.35, когда у меня произошел инфаркт, мой мир стал переворачиваться. И только воспоминание о тебе заставило вернуться», бром-серебрянная фотография, 1989 год

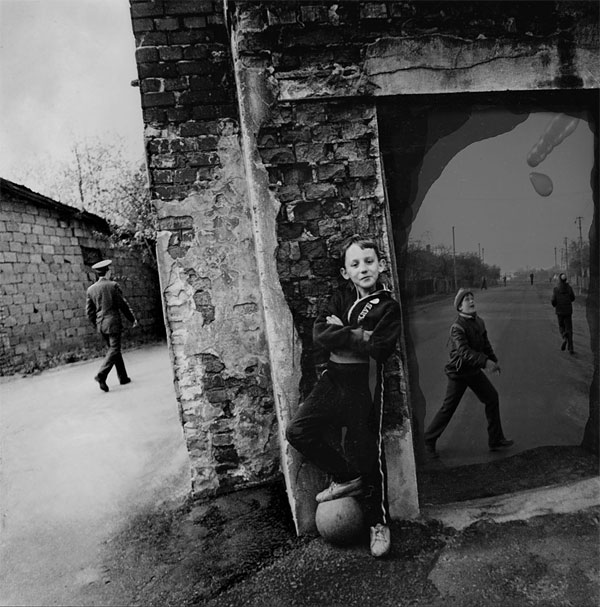

«Мальчик с мячом» 1987г./ 2003г.

Мне было интересно посмотреть на эти работы новыми глазами.

Я сам на них смотрел как на чужие.

Ведь за 13 лет во мне многое изменилось.

Но работы не потеряли своей актуальности.

Позже выставка обрастала, дополнялась новыми работами, стала передвижной.

Побывала во всех областных городах Беларуси,

кроме моей родины – Бреста.

Там мне сказали, что нужно платить деньги за аренду зала.

Уже когда состоялась выставка, возникла мысль издать книгу.

Сначала я планировал коллективную, о белорусской фотографии.

Было предложено участие ведущим фотографам.

По определенным причинам проект не состоялся,

но увидела свет моя книга-альбом «Фотографии прошлых лет».

Судьба у нее неплохая – находится в более 20-ти национальных библиотеках

и 16-ти музеях и галереях Беларуси, России и Польши.

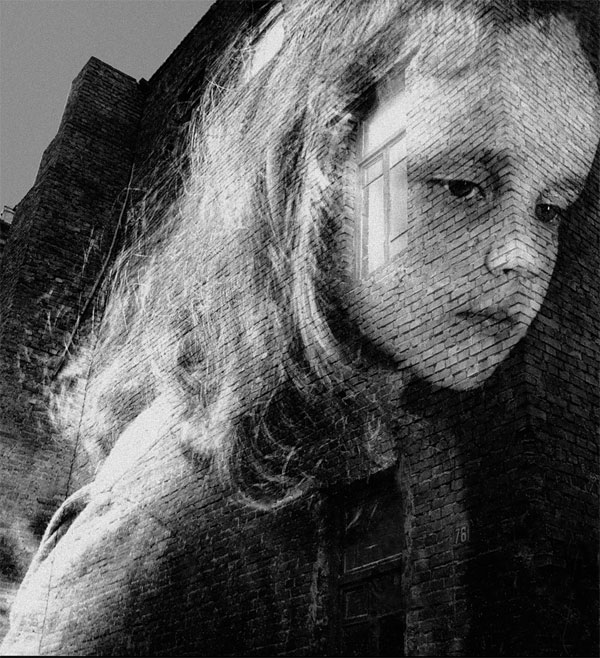

- Как раз в это время появляется серия «Внутренние миры»…

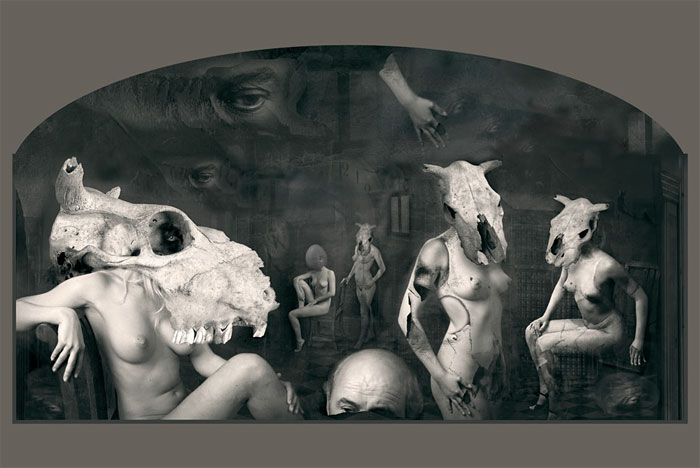

- Сама идея «Внутренних миров» вроде на поверхности:

оболочка человека сама по себе ничего не стоит.

Это одна жизнь. А у человека есть другая жизнь, его внутренний мир.

Который бесконечен, безграничен.

Надо всегда помнить, что внешнее – оно временно.

А то, что стоит за ним – оно может быть очень разным.

Надо сказать, что далась серия не просто.

Потребовалось большое эмоциональное напряжение.

Из серии «Внутренние миры. Параллельный мир», снимок 2, цифровая фотография, 2005 год

Из серии «Внутренние миры. Параллельный мир», снимок 3, цифровая фотография, 2005 год

Из серии «Внутренние миры. Параллельный мир», снимок 1, цифровая фотография, 2005 год

Одна из работ находится в Польском Союзе фотохудожников,

одна в коллекции Кшиштафа Гералтовского – польского фотографа,

а еще одну из работ купили в коллекцию галереи в Италию.

И мне от итальянцев поступил заказ – создать еще 20 подобных работ.

Но погружение внутрь себя – не безболезненно.

После этой серии у меня случился инфаркт.

Наверное, у меня есть ангел-хранитель – это мама.

1 января 2006 года мне снился сон, что она гладит мне сердце.

Я проснулся с улыбкой.

Но понимаю, что со мной происходит что-то не ладное.

Вызвали скорую. Диагноз, как приговор – инфаркт.

Жить пришлось учиться заново. Менять уклад жизни.

После такого погрузиться в то же состояние – сложно.

А халтурить не могу и не хочу.

От предложения итальянцев я отказался.

- Давай вспомним о Союзе фотографов Беларуси,

когда ты был Председателем.

Как это происходило и какова твоя роль в этом деле?

- Еще, пожалуй, не прошло время, чтобы обсуждать ту ситуацию.

Как я уже говорил, толчки уже шли со всех сторон о том,

что надо создавать эту организацию.

Одна из них – фраза брошенная председателем Союза художников тех лет

на моей выставке «Осколки» в галерее НОВА,

что фотографы станут членами СХ только через его труп.

Идея витала в воздухе.

Казалось на то время, что для этого существовали предпосылки,

в т.ч. и помощь со стороны государства.

Как минимум в виде невмешательства.

Как это было?

Первая ступень – озвучили эту мысль.

Встречался с людьми на выставках, вопрос этот поднимался постоянно.

Потом в галерее НОВА был круглый стол.

Началась подготовительная работа.

Сам собой организовался штаб, собирались в основном у меня.

Пришлось много ездить по областным центрам встречаться с фотографами.

Были определенные правила по организации республиканского объединения.

С одной стороны, они не очень справедливы для творческих организацией,

с другой – организация работает с регионами.

Ездили в Гродно, Гомель, Витебск, Брест и по Брестской области.

Так по крупицам собирали заинтересованных людей.

В связи с лимитом, возможно, что кто-то и случайно попал.

Себе задачу поставил – организовать Союз.

И выполнил ее.

Сейчас его деятельность оценивать не берусь.

Не имею морального права.

Но то, что он сохранился, не развалился и находится в определенной степени жизнеспособности – это уже хорошо.

- Казалось бы – организация есть, А толку – нет.

С другой стороны – в Литве, в России и организация есть, и толк есть.

Как так получилось, что у нас форма есть, а содержания нет?

- Многое упирается в финансы.

В тех же Литве и России, как и много где в мире,

есть помощь государства, спонсоры.

И спонсоры могут выбирать – налоги платить

или помогать различным организациям.

В Канаде, к примеру, государство выделяет на финансирование культурных проектов обычно не более, чем 50%.

Весь остальной бюджет – это спонсоры.

В Литве организация была создана еще во времена Советского союза

и нашла поддержку со стороны государства, которое предоставило помещение, финансирование.

Помещение – это уже деньги.

То же самое произошло и в России.

А мы организовались тогда, когда государство

перестало помогать творческим организациям.

С другой стороны – есть форма существования на взносы.

У нас же взносы мизерные. Фотографы люди небогатые.

Если члены организации не могут платить соответствующие взносы,

нужны спонсоры. Но, к сожалению, спонсоры считают,

что раз они платят – то они могут вмешиваться во все,

иногда, путают спонсорство с дачей денег в кредит под процент.

Тут многое зависит от общей культуры.

- В последнее время ты активно занимаешься преподавательской деятельностью.

Что это для тебя, кроме того, что это возможность поделиться опытом, заработать?

- Скорее, я просто учу. Передаю свои знания.

Преподавание тяжкий труд, в неделю у меня где-то около 40-ка часов набегает.

Кто преподавал, тот поймет, какая это нагрузка.

Стараюсь выкладываться по полной.

Мне это самому помогает и в творческом плане, и в житейском.

Иногда анализирую свою жизнь.

Вот побывал на границе жизни и смерти.

Остался на этой стороне.

Не смог продолжать работать в бизнесе.

И опять-таки – все, думаю, неслучайно.

Мне часто приходилось начинать жизнь с нуля.

Вдруг раздался звонок от Татьяны Щетниковой с предложением

заняться преподаванием. Надо было зарабатывать на жизнь.

Пенсии по инвалидности хватало только на лекарства.

А возможно, гены сказались. Отец и мать – преподаватели.

Дети мои тоже иногда репетиторствуют.

Согласился.

Мне нравится наблюдать первые шаги учеников в фотографии.

Мне нравится смотреть, как загораются у них глаза.

Пытаюсь показать, что вызовет и какую эмоцию, реакцию у зрителя.

Учу видеть и читать, и ценить фотографию.

Людей без таланта нет!

Любой человек тоже может творить, только талант надо развивать.

Другой вопрос – гений. Их в мире единицы. Это посланники.

Очень боюсь оказать слишком сильное влияние, подавить самобытность.

Хотя – влияние неизбежно.

Почувствовал, что иногда за учеников переживаю больше, чем за себя.

Радуюсь их успехам.

Приходят на курсы люди разных профессий: рабочие и директора предприятий,

студенты и преподаватели вузов, журналисты и редактора и т.д.

Для многих занятия становятся отдушиной в привычной повседневности.

Постепенно становлюсь больше преподаватель, чем художник

И выставки начинающих в кинотеатрах порой мне милее,

чем выставки мэтров в закрытых помещениях, в музеях.

Мне нравится, когда идет поиск себя,

а в конечном результате – истины и смысла жизни.

Что, зачем, почему – извечный вопрос.

Талантливая фотография – маленькое послание!

- Нет ли у тебя ощущения, что пока ребята учатся – им интересно, есть результаты.

Но когда все заканчивается – как они приходят из ниоткуда, так и уходят в никуда.

У нас нет рынка труда для творческих фотографов.

Не кажется ли, что это работа в холостую?

- Отсутствие востребованности,

возможности получать достойную плату за свой труд -

это наша всеобщая беда!

Но, то, что в «холостую» – не кажется.

Выйдя отсюда, они любовь к искусству передадут детям, по-любому!

Иногда у меня занимаются целые семьи.

Сначала приходит отец, затем его жена, а потом сын или дочь.

Однажды был случай – занимался мальчик-инвалид,

с ним приходила его мать, она вела записи.

Занятия помогли ему, он начал общаться.

Те, кто приходит на курсы – часто не знают, что существует творческая фотография.

Они приходят учиться для дома, для семьи. Делать снимки на память.

И вдруг открываются новые горизонты.

Они начинают видеть и понимать фотографию. Это очень важно!

Из серии «Внутренние миры. Жалюзи», снимок 1, цифровая фотография, 2005 год

Из серии «Внутренние миры. Жалюзи», снимок 2, цифровая фотография, 2005 год

Из серии «Внутренние миры. Жалюзи», снимок 3, цифровая фотография, 2005 год

Сейчас фотография стала языком общения в тех же социальных сетях.

В мире наблюдается общая тенденция -

многие фотографы вынуждены заниматься чем-то, кроме фотографии.

Некоторые именитые зарубежные фотографы рассказывали,

что продажи художественных работ не покрывают семейные бюджеты.

Приходится заниматься еще чем-либо.

Но если сравнивать сегодняшнюю ситуацию и даже десятилетней давности,

то она меняется и в лучшую сторону.

Постепенно проявляется у населения интерес к фотоискусству -

покупаются работы для оформления квартир, офисов, ресторанов.

Конечно не том объеме, в каком хотелось бы.

Но раньше этого не было!

Многие из выпускников находят себя в коммерческой фотографии.

И, порой занимают ведущие, лидирующие позиции.

- Ты чувствуешь себя больше преподавателем, чем художником.

Тем не менее – творческие планы есть?

- Конечно, есть.

Многие фотографы и фотохудожники стремятся сопровождать выставки каталогами.

У меня вышло два каталога – к выставкам «Люди Египта» и «Лица».

В моей библиотеке собралась небольшая коллекция белорусских авторов.

По ним знакомлю учеников с творчеством коллег.

На выходе издательский проект фотоальбом «Минск. Город и люди».

Черно-белая фотография.

Из серии « Минск. Прогулки по городу. Туман», цифровая фотография, 2005 год

Из серии « Минск. Прогулки по городу. Туман», цифровая фотография, 2005 год

Из серии « Минск. Прогулки по городу. Туман», цифровая фотография, 2005 год

Из серии « Минск. Прогулки по городу. Туман», цифровая фотография, 2005 год

«Из окна», цифровая фотография, 2004 год

Из серии «Минск. Прогулки по городу. Фрагментарный город», цифровая фотография, 2007 год

Попытка совместить коммерческую и творческую составляющую.

Он поступит и в продажу, если даст Бог, в марте-апреле.

Еще напрашивается сборный авторский альбом последних, цифровых, лет…

- Это альбомные формы. А чисто творческие? Новые серии …

- У меня в планах есть выставка, к которой работы уже созданы.

Тема – праздник города. 1987 год и 2007 год.

Сопоставление двух эпох.

Хотелось бы сделать ее в Беларуси и выпустить каталог.

После презентации альбома о Минске займусь этим проектом вплотную.

Есть и другие задумки.

- А «Внутренние миры»?

- Во «Внутренние миры» я боюсь погружаться.

Это слишком большая эмоциональная нагрузка.

У каждого человека есть свои рубежи, за пределы которых ход заказан.

- Если бы не фотография, ты себе представляешь, чем бы ты занимался?

- С трудом.

Один вариант – спился.

Второй вариант – стал бы бюрократом, чиновником за большим столом.

- Фотография тебя сохранила?

- Конечно.

Фото: Валерий Ведренко

- Спасибо, Вадим. Здоровья и творчества! Ты нам нужен.

Текст: Валерий Ведренко

Фото: Вадим Качан, Валерий Ведренко